长途跋涉网友会有什么评论?

当下,国内电影和剧集市场面临较大压力。如果创作者还要不断给自己加绑,不断给作品设阻,不断让消费内容僵化,只会劝退更多潜在的观众。

该片上映之初,我就第一时间去电影院支持过票房,还分析了一下它票房失利的原因,详情可点击《这两部罪案电影,为什么票房过千万都难?》

片中大胆袒露了故事发生背景,出现了江岸区保成路、南湖派出所、鄂A车牌等元素,还明显使用了武汉方言。

我国第一部犯罪到目前为止尚无定论,早在1987年播出的《便衣警察》中,就使用了南州市这样一个虚构的地名。

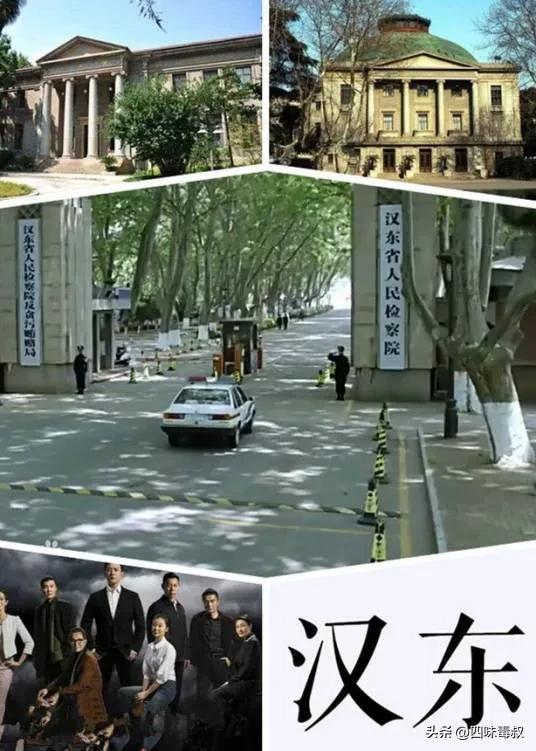

2017年开播的现象级反腐剧《人民的名义》在汉东省京州市,2023年大火出圈的反黑刑侦剧《狂飙》则虚构出一个京海市。

《沉默的线年)故事发生地为江潭市;《破冰行动》(2019年)除东山市是虚构地名外,其他如广州、中山、佛山、珠海、香港、澳门等取景地均为真实地名。

2021年开播的《扫黑・决不放弃》以全国开展扫黑除恶专项斗争为背景,故事发生地设置在中江省奎州市。

陈思诚监制的东南亚犯罪系列电影,如《误杀》《误杀2》《消失的她》等,均将故事发生背景移植到东南亚各国。

2023年的《涉过愤怒的海》《河边的错误》《孤注一掷》等片甚至直接模糊掉故事主要发生地的地名,只在剧情需要的地方嫁接真实的地名,如日本、江南、缅甸地区等。

如上三点,确实为相关犯罪题材影视作品提供了票房与口碑保障,但以小窥大,不得不说,国产犯罪片不适用真实地名,似乎已经成为一种司空见惯的潜规则。

当然,这种创作趋势的初衷,是为了避免地域争议,也为创作者在情节设计、人物塑造方面提供了更加广阔的空间。

防止地域歧视可以理解,毕竟在2011年上映的爱情片《失恋三十三天》里,有一句黄小仙儿,恁个鳖孙的台词就惹恼了河南观众,指责剧组抹黑河南人。

甚至2017年,演员郭冬临在北京春晚爆笑小品《取钱》中因为说了句十个河南九个骗,被无数人狂喷谩骂。还被人起诉向每个河南人赔偿一块钱。

偏向轻松基调的喜剧和爱情文艺作品如此,带上违法犯罪、社会阴暗面的犯罪剧片更是会遭到观众的严格审视。

创作者和监管者们大概担心,一旦犯罪剧片的故事发生背景和真实地区联系起来,很容易对该地区造成片面的刻板歧视,严重一点的可能会影响当地旅游产业的发展。

而一旦因为这样的歧视争议陷入舆论风波,造成所谓负面影响,还会增加审查风险,导致作品不停修改,造成不必要的制作损失。

还有一些地区可能存在一些特殊情况和敏感点,一旦在犯罪背景下使用真实地名,可能会不经意间触碰这些敏感点,不利于社会和谐。

如果仅是因为影视作品的犯罪外衣会和城市形象挂钩,才总是想要虚构一个地理位置,而不是基于情节本身所需,难免会使创作陷入被动。

最终,这样的左右逢源和既要又要,只会使影视作品中的地理位置变成了一个名不正言不顺的尴尬存在。

虚构当然也给了创作者更多的自由度,可以根据剧情需要灵活设置场景、构建人物关系,不受真实的地理环境和社会背景的限制。

如果为了害怕外部和内部风险而刻意阉割地域性,那不如大家都把故事背景设定在外星球,如此一来便不存在任何风险。

文化的联系是广泛而密切的。我们总能在自己熟悉的地名中找到文化亲近感,从而对某部作品产生好奇和冲动。

说来好笑,江州市、滨海市等地名似乎成了国产犯罪剧片中常见的地名,但只存在于中国电影银幕之内,存在于观众的社会想象之中。

关键词: